Аномалии шейного отдела: шейные ребра, аномалия Киммерле

Раннее появление боли в шейном отделе часто связывается пациентами и врачами с остеохондрозом, возникшем по причинам малоподвижного образа жизни.

Чаще всего так оно и есть — остеохондроз и впрямь помолодел, и ничего удивительного в том, что школьники сегодня болеют болезнями стариков, нет.

Однако изредка рентген показывает отклонения от нормального анатомического строения — врожденные аномалии шейного отдела позвоночника.

Аномалии шейного отдела чаще всего возникают в краниовертебральной зоне, куда относят соединение первого шейного позвонка С1 (атланта) с костями черепа.

Пороки развития шейного отдела сегодня обнаруживаются примерно у 8% обследуемых, что не так уж мало.

Внешне врожденные патологии позвонков могут никак не проявляться, либо заявляют о себе умеренными ноющими болями.

Больной может всю жизнь пребывать в уверенности, что у него шейный остеохондроз, и истинная причина так и не находится, либо обнаруживается случайно, при обследовании по поводу остеохондроза.

В иных случаях аномалии сопровождаются специфическими симптомами и тяжелыми мозговыми нарушениями.

Виды аномалий шейного отдела

В обследуемой группе больных с аномалиями шеи были поставлены следующие диагнозы:

- Гиперплазия шейных отростков (шейные ребра) — около 23% диагнозов.

- Аномалия Киммерле — 17,2%.

- Седловидная гиперплазия атланта — 17,3%.

- Spina bifida posterior C1 (незаращение дужек атланта) — 3.3%.

- Ассимиляция атланта (сращение с затылочной костью) — 2%

- Конкресценция (блокирование) второго-третьего позвонка — 2,4%.

В остальных случаях были обнаружены другие патологии.

Среди врожденных аномалий бывает также смещение шейных позвонков, происходящее по причине спондилолиза и родовых травм.

Шейные ребра

Порой рудименты ребер шейного отдела чрезмерно увеличены. В основном, такое явление наблюдается в седьмом шейном позвонке, но бывает и в других.

Шейные ребра могут быть нескольких степеней:

- Неполными, свободно заканчивающимися в мягких тканях:

- первая степень — не выходят дальше поперечного отростка;

- вторая степень — не доходят до хрящевой поверхности первого грудного ребра;

- третья степень — фиброзное гибкое соединение (синдесмоз).

- Полными, образующими с первым ребром соединение:

- четвертая степень — костное жесткое соединение (синостоз).

В отдельных случаях они могут доходить даже до рукоятки грудины.

Чаще лишние шейные ребра встречаются у женщин (хотя вроде бы по библейской легенде должны быть у мужчин).

В двух третях случаях аномалия парная.

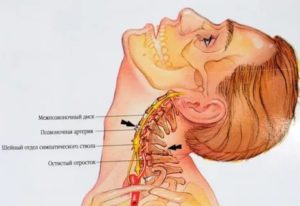

Полные шейные ребра меняют анатомию шеи:

- Плечевое сплетение и подключичная артерия смещаются вперед.

- Меняется крепление передней и средней лестничной мышцы:

- они могут крепиться к первому грудному ребру, или к шейному, или к обоим.

- Межлестничный промежуток может сужаться.

Неполные ребра первых двух степеней редко вызывают какие-либо симптомы.

Симптомы шейных ребер

В 90% случаев течение бессимптомное.

При внешнем осмотре может наблюдаться и прощупываться безболезненная костная выпуклость.

При неполных ребрах, при давлении костью ребра или фиброзным тяжем на плечевое нервное сплетение, может возникнуть неврологическая симптоматика, особенно при наклоне шеи в сторону гипертрофированного ребра. Возникает синдром лестничный мышцы:

- Боль и онемение в области шеи, плеча и руки.

- Мышечная слабость, на отдельных участках мышцы образуются провалы. Невозможна работа с поднятыми руками и подъем тяжестей.

- Нарушается мелкая моторика.

Полные шейные ребра провоцируют компрессию подключичной артерии, что приводит к нарушению кровотока.

Это может проявляться симптомами:

- нарушенной пульсации в лучевой артерии;

- повреждения стенок сосудов;

- трофических нарушений в сосудах и коже (кожные покровы холодные; повышенное потоотделение);

- отека и цианоза конечностей.

В наиболее тяжелых случаях возможны тромбоз подключичной артерии и гангрена рук.

Лечение шейных ребер

Лечение ведется при болях и в случае компрессии артерии.

Применяют:

- Новокаиновые блокады

- Воротник Шанца.

- Сосудорасширяющие средства.

- Препараты, рассасывающие фиброзные ткани.

При постоянной компрессии плечевого сплетения и прилегающих нервных волокон консервативное лечение малоэффективно, и рекомендуется операция — резекция шейного ребра.

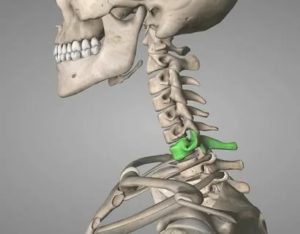

Аномалия Киммерле

Анамалия Кеммерле — это мальформация краниовертебрального перехода, связанная с атипичным врожденным дефектом атланта в виде костной дугообразной перегородки на задней дуге над бороздой позвоночной артерии.

Перегородка бывает двух видов:

- медиальной, соединяющей суставный отросток с задней дугой;

- латеральной, соединяющей реберно-поперечный отросток с суставным.

Костная перегородка образует аномальный канал вокруг артерии, что может ограничивать ее перемещение при наклонах, поворотах шеи и приводить к синдрому позвоночной артерии, нарушениям мозгового обращения и даже к ишемическому инсульту (при постоянной компрессии сосуда).

Симптомы аномалии Киммерле

- Головокружения, головная боль.

- Галлюцинногенные шумы в ушах (гудение, звон, шорох, треск и т. д.)

- Темнота в глазах, плавающие «мушки», точки и другие «объекты».

- Приступы слабости, внезапная потеря сознания.

- Вегетососудистая дистония:

- скачки давления;

- бессонница;

- тревожное состояние.

- На поздних этапах:

- тремор в конечностях, онемение кожи лица, нистагм (дрожание глазного яблока).

Лечение аномалии Киммерле

Аномалия неизлечима, так как связана с конструктивными особенностями атланта. Единственное лечение — это наблюдение и соблюдение режима ограниченных нагрузок на шею, с дозированной лечебной физкультурой:

- предпочтительна постизометрическая релаксация и статические упражнения.

Спать больным с аномалией Киммерле нужно на ортопедической подушке.

При симптомах недостаточности мозгового кровообращения назначают:

- циннаризин, кавинтон, трентал, пирацетам, милдронат.

При ВСД:

- средства от гипертонии (например, эланоприл)

- седативные средства (настойка пустырника, валериана)

- транквилизаторы (грандаксин, алпразолам).

Все препараты при аномалии Киммерле и при иных пороках развития назначаются исключительно невропатологом.

Необходимость в операции при аномалии Киммерле возникает в крайнем случае, когда диаметр аномального кольца сужается до критических размеров.

Больным с этой патологией необходимо периодически проходить доплер-сканирование сосудов шейного отдела.

Седловидная гиперплазия атланта

- При этой аномалии боковые стороны атланта увеличены настолько, что они выше верхней точки зуба аксиса (второго шейного позвонка).

- Верхняя площадка атланта в месте соединения с мыщелками затылка изогнута по форме седла.

- Задний контур тела атланта возвышается над его дугой.

Симптомы:

- Напряжение и боль в затылке и шее.

- Развитие деформирующего артроза шейно-затылочных суставов.

- При сдавливании позвоночной артерии суставным отростком затылочной кости возможен синдром позвоночной артерии.

Лечение симптоматическое:

- Обезболивание, снятие мышечных спазмов и улучшение кровообращения.

- Лечебная физкультура.

- Массаж, мануальная терапия.

Ассимиляция атланта

Ассимиляция атланта связана с его частичным или полным сращением с затылочной костью.

Основные опасности, которые несет этот врожденный порок развития, две:

- Сужение большого затылочного отверстия с угрозой сдавливания продолговатого мозга.

- Развитие компенсаторной гиперподвижности в нижнем шейном отделе (как ответ на неподвижность верхнего краниовертебрального отдела).

Симптомы ассимиляции атланта

- Приступообразные головные боли, возможны тошнота и рвота.

- Повышение внутричерепного давления.

- Симптомы ВСД:

- тахикардия, перепады АД, потливость, панические атаки.

При отсутствии компрессии мозга симптомы миелопатии с двигательными нарушениями не выражены.

Возможны диссоциированные (отдельные) расстройства чувствительности в нижней части шейного отдела.

При сдавливании структур продолговатого мозга, симптоматика зависит от уровня компрессии черепно-мозговых нервов:

- 9 — 11 пара: дисфагия, чувство першения в горле, нарушения речи, хрипота, изменения вкуса.

- 8 пара (преддверно-улитковый нерв): понижение слуха, шумы в ухе, нистагм, головокружения.

- 7 пара нервов: неврит лицевого нерва.

Лечение ассимиляции атланта

- Обезболивание при помощи препаратов-анальгетиков и НПВС (диклофенак, мелоксикам, ибупрофен).

- При сильных болях — проведение паравертебральных блокад.

- Диуретики для снижения ВЧД (верошпирон, диакарб).

- Рефлексотерапия.

- Электрофорез, фонофорез.

- ЛФК, массаж.

- Краниосакральная остеопатия.

- Стабильность шеи в тяжелых случаях поддерживается воротником Шанца.

В критической степени ассимиляции проводится хирургическая операция:

- ламинэктомия;

- расширение затылочного отверстия:

- передний и задний спондилодез позвонков нижнего шейного отдела.

Конкресценция шейных позвонков

Конкресценция — это сращение двух или нескольких позвонков. В шейном отделе позвоночника это может приводить к синдрому короткой шеи (синдрому Клиппеля — Фейля).

Позвонки могут блокироваться частично (сливаются только дуги и остистые отростки) или полностью (сливаются и тела, и дуги). Чаще всего блокируются позвонки С2 и С3.

Надо различать врожденную конкресценцию от спондилеза и болезни Бехтерева, так как при данных патологиях — блокировка приобретенная, вследствие прогрессирующего остеохондроза или спондилоартрита.

Диагностика при аномалиях шейного отдела

- Аномалии костных структур шейных позвонков обычно выявляются:

- Рентгенографией, выполняемой в передней и боковой проекции.

- Функциональной рентгенографией (переднезадние и боковые спондилограммы, выполняемые в положении максимального наклона шеи).

- Нарушения мозговых функций при шейных аномалиях определяются:

- Электроэнцефалографией (ЭЭГ).

- Эхо-энцефалографией (ультразвуковой диагностикой головного мозга, позволяющей определить внутричерепное давление и патологические образования в мозге).

- Аномалии позвоночного канала шейного отдела, спинного и головного мозга обычно обследуются при помощи МРТ.

- Для обследования сосудов головы и шеи применяют:

- Ультразвуковую допплерографию (УЗДГ) сосудов головы и шеи — изучают анатомию сосудов, скорость кровотока, визуализирует бляшки, утолщение стенок сосудов, тромбы.

- Реоэнцефалографию (РЭГ) — определяют пульсовый кровоток в артериях головного мозга и венозный отток из полости черепа.

Лечение аномалий шейного отдела позвоночника

Лечение любой шейной аномалии определяется ее типом и тяжестью симптомов. В большинстве случаев какого-то предваряющего специального лечения не требуется:

- если нет проявлений боли и нарушенной моторики;

- неврологической симптоматики;

- миелопатии;

- расстройств мозгового кровообращения;

- вегетососудистой дистонии.

Больные должны периодически наблюдаться у вертебролога (ортопеда, невролога, нейрохирурга).

Необходимо поддерживать мышцы и связки шеи и головы в нормальном тонусе, ежедневно занимаясь лечебной гимнастикой для шеи. Таким образом аномалия может не проявиться в течение всей жизни.

Приступы головных болей, головокружения с тошнотой и потерей сознания при подобных пороках — очень тревожный сигнал. Нужно немедленно идти к врачу, так как аномалии шейного развития, в особенности у пожилых людей, могут привести к ишемическому инсульту и смерти.

Большую помощь в лечении краниальных аномалий может оказать грамотный специалист в области краниальной остеопатии.

: Аномалия Киммерле.

(108 4,79 из 5)

Загрузка…

Источник: https://ZaSpiny.ru/smesheniya/anomalii-shejnogo-otdela.html

Лишний позвонок в шейном отделе

Многие годы пытаетесь вылечить СУСТАВЫ?

Глава Института лечения суставов: «Вы будете поражены, насколько просто можно вылечить суставы принимая каждый день…

Читать далее »

Шейный отдел позвоночника очень сложно устроен. Через позвонки проходит большое количество нервов и сосудов. Они надежно защищают их от повреждений.

Но при разрушении костной ткани или при нарушении амортизационных свойств дисков может быть защемление нерва. Это состояние называется шейной радикулопатией.

А из-за высокой подвижности этой части позвоночника и особенностей анатомического строения оно довольно распространено.

Нервные корешки могут пережиматься самим позвонком, спазмированными мышцами или диском. Возникновение опухолей, отеков и костных разрастаний тоже может вызвать такое состояние.

Защемление нерва в шейном отделе вызывает более серьезные последствия и сильные боли, чем такое же состояние в других частях позвоночного столба.

Поэтому при появлении первых же симптомов иннервации необходимо начинать лечение.

Причины защемления нервов

Случается такое при нарушении целостности позвонков из-за травм или различных патологий развития костных тканей, связок и мышц. Защемление шейного нерва может быть, если имеют место такие нарушения:

- травмы, особенно смещение позвонков или их подвывих;

- патология межпозвоночного диска: протрузии, грыжи, выпадение или выпячивание;

- остеохондроз шейного отдела;

- воспалительные заболевания, отеки, опухоль, разрастание соединительной ткани или спазмы мышц;

- слабость мышечного корсета шеи из-за малоподвижного образа жизни;

- большие физические нагрузки, стрессы, переохлаждения;

- наследственная предрасположенность или врожденные патологии позвоночника.

Если в шейном отделе есть такие патологические процессы, любая несвойственная нагрузка или резкий поворот головы может привести к защемлению нерва.

Защемление нервов у новорожденных

У младенцев шейный отдел особенно уязвим. Мышцы и связки еще очень слабые, поэтому в процессе родов, а также в первые месяцы жизни у детей часто бывают смещения позвонков. Особенно подвержены этому первый и второй позвонок, которые защищают крупный нервный узел. Они могут травмироваться при родах. Поэтому защемление нерва в шейном отделе у новорожденных встречается часто.

Это опасно тем, что младенцу сложно поставить правильный диагноз. Поэтому родители должны обращать внимание на такие симптомы:

- ребенок начинает плакать при перемене положения или при попытке взять его на руки;

- наблюдается выраженная кривошея;

- мышцы шеи и затылка напряжены.

Симптомы защемления нервов

Повредиться может один из восьми шейных нервов, несколько из них или же весь нервный узел. Из-за этого появляются различные симптомы, которые вызываются нарушением иннервации. Они могут усиливаться при движении, изменении положения тела, а в покое стихать. На то, что защемило нерв в шейном отделе позвоночника, указывают такие симптомы:

- при резком изменении положения тела возникает головокружение;

- головные боли, чаще локализующиеся в затылке, распространяющиеся на шею, плечи и руки;

- ухудшение памяти, нарушение зрения или слуха;

- повышение артериального давления;

- покалывание в пальцах рук, онемение, нарушение чувствительности кожи;

- нарушение координации движений, мелкой моторики рук;

- снижение работоспособности, слабость, сонливость;

- нарушение речи и функций глотания.

Последствия защемления шейного нерва

Патологию необходимо начинать лечить при появлении первых симптомов. Иначе нарушение иннервации приведет к изменениям в работе головного мозга.

Серьезные последствия такого состояния могут быть, если одновременно произошло ущемление позвоночной артерии. В этом случае возможно развитие ишемического инсульта.

Но даже обычное нарушение иннервации вызывает спазм позвоночной артерии. Это приводит к ухудшению кровоснабжения головного мозга.

Особенности лечения защемления

Если заболевание было диагностировано на начальной стадии и лечение начато вовремя, возможно полностью избавиться от патологии.

Но иногда консервативные методы терапии не приносят результатов, например, если защемление шейного нерва произошло из-за опухоли или разрастания остеофитов. Тогда необходимо оперативное вмешательство.

Но чаще всего от патологии можно избавиться обычными методами:

- с помощью лекарственных препаратов;

- мануальной терапии или массажа;

- вытяжки и иммобилизации позвоночника;

- лечебной физкультуры;

- физиотерапии.

В самых сложных случаях освобождение нерва производится с помощью хирургического вмешательства. Но прежде чем применять любые способы лечения, сначала необходимо снять боль.

Первая помощь при ущемлении нерва

Чаще всего патология проявляется остро – сильными стреляющими болями в шее и области затылка. Что нужно делать, если появились такие симптомы? Прежде всего необходимо обратиться к врачу, лучше вызвать «скорую помощь». Ведь при такой патологии желательно лечь и не двигаться.

Необходимо зафиксировать шейный отдел, лучше всего с помощью воротника Шанца. Это не только снимет нагрузку, что уменьшит боль, но и поможет избежать осложнений. При сильных болевых ощущениях можно принять обезболивающее средство, например, «Ибупрофен» или «Кетанов». А для снятия отека приложить пакет со льдом или использовать мазь с охлаждающим эффектом.

Какие лекарства применяются при лечении ущемления

Защемление нерва в шейном отделе лучше постараться вылечить консервативными методами. Главное место среди них занимает медикаментозная терапия. Лекарства можно применять только по назначению врача, нельзя самовольно увеличивать дозировку. Чаще всего применяются такие группы препаратов:

- для снятия боли и воспаления – «Диклофенак», «Индометацин», «Кетонал», «Пироксикам», «Баралгин», «Ацетаминофен», а в сложных случаях – кортикостероиды;

- чтобы расслабить мышцы, улучшить кровообращение и снять воспаление, эффективны мази и гели: «Вольтарен», «Фастум гель», крем с пчелиным или змеиным ядом, гели с камфарой или ментолом;

- назначаются миорелаксанты, содержащие метокарбомол;

- иногда используются успокоительные средства, антидепрессанты и противосудорожные препараты;

- для восстановления поврежденной костной и хрящевой ткани применяются хондропротекторы: «Хондроксид», «Терафлекс», «Артра», «Дона».

Физиотерапевтические методы

Эффективно лечение ущемления нерва после прекращения острых болей с помощью физиотерапии. Чаще всего назначаются такие процедуры, которые расслабляют мышцы, стимулируют процессы регенерации тканей и улучшают кровообращение.

- Электрофорез с различными лекарственными средствами оказывает разное действие. Например, при использовании анальгетиков он хорошо снимает боли.

- УЗИ эффективно уменьшает воспаление и стимулирует процессы регенерации тканей.

- Иглорефлексотерапия – воздействие тонкими иглами на биологически активные точки на теле снимает боли и спазмы мышц.

- Лечение пиявками эффективно для улучшения кровообращения, вывода токсинов, улучшения процессов регенерации тканей.

- Массаж, сочетающий классические приемы и акупунктуру, не только снимает боли, расслабляет мышцы, но и помогает в профилактике остеохондроза.

- Устранить смещение позвонков и освободить ущемления нервов можно с помощью мануальной терапии. Этот метод лечения запрещен при грыже диска и разрушении фиброзного кольца.

Лечебная физкультура

Специальные упражнения помогут укрепить мышцы шеи и предотвратить повторное защемление нерва. Комплекс подбирается индивидуально, но есть основные принципы занятий. Упражнения выполняются по несколько раз, с отдыхом после каждого. Нагрузку нужно наращивать постепенно, не допуская появления болей. Полезны, например, такие упражнения:

- медленные наклоны головы вперед до упора подбородком в грудину и максимально назад;

- то же самое сделать, наклоняя голову к одному и другому плечу;

- сцепить руки на затылке и отклонять назад голову, оказывая сопротивление руками;

- медленно поднять вверх плечи и задержаться в таком положении на 10-15 секунд.

цель терапии при защемлении нерва – снять воспаление, отек и уменьшить болевые ощущения. Часто лечение проводится в домашних условиях. В дополнение к методам, назначенным врачом, можно использовать народные средства.

Они помогут ускорить выздоровление. Применять их лучше всего в то время, когда острый период заболевания миновал.

Самыми эффективными средствами являются согревающие компрессы, мази, прием внутрь общеукрепляющих отваров трав:

- компресс из смеси тертого хрена и картофеля, смешанного с медом накладывают на шею на 1,5-2 часа;

- компрессы из настойки перца и тертого чеснока нужно держать 15-20 минут, но делать их можно 3 раза в день;

- несколько раз в сутки втирать в шею настой из лаврового листа;

- пить сок сельдерея, настои барбариса, листьев земляники или полевого хвоща.

Профилактика повторного ущемления

Полное выздоровление обычно наступает через 2-3 месяца. После того, как были устранены последствия защемления нерва шейного отдела позвоночника, необходимо постоянно следить за тем, чтобы не вызвать рецидива заболевания. Для этого важно следовать особым правилам:

- регулярно выполнять лечебную гимнастику для укрепления мышц шеи;

- следить за осанкой;

- избегать сильных перегрузок, резких движений и поднятия тяжестей;

- при длительном нахождении в одной позе нужно периодически делать разминку;

- спать желательно на ортопедическом матрасе и подушке;

- полезно заниматься плаваньем, аквааэробикой, йогой.

Защемление нерва может случиться у каждого. Поэтому нужно знать симптомы этого состояния, чтобы вовремя обратиться к врачу. Ведь лечение ущемления нервов более эффективно на начальной стадии.

Источник: https://treiningtime.ru/sustavy/lishnij-pozvonok-v-shejnom-otdele/

Лишний позвоночник в шейном отделе

Шейный отдел позвоночника тесно связан с головой, а следовательно и головным мозгом. В этой зоне находятся важные центры – речевой, слуховой, обонятельный. Любые нарушения в шейном отделе позвоночника так или иначе могут сказываться на деятельности этих центров, а также могут провоцировать нарушения работы головного мозга.

Симптомами неполадок в шейном отделе позвоночника могут быть:

- Боли в шее, носящие периодический или постоянный характер, которые могут отдавать в грудь, плечо или руки;

- Скованность в шее, ограничение подвижности из-за возникающих болей;

- Головные боли и головокружения;

- Потери сознания;

- Онемение рук, чувство покалывания, «бегания мурашек» в руках;

- Нарушение зрительного восприятие (двоение в глазах, ошибочное определение расстояния до предмета), или слухового восприятия (шум, гул в ушах).

Симптомы эти слишком универсальны, подходят для множества заболеваний и нарушений, поэтому качественная, информативная диагностика просто необходима для установления точных причин и предотвращения усугубления ситуации. Эти и другие симптомы могут указывать на целый перечень возможных нарушений в шейном отделе позвоночника:

- Остеохондроз (дегенеративно-дистрофические нарушения в позвонках и межпозвоночных дисках);

- Другие воспалительные, инфекционные и аутоиммунные заболевания костной системы (спондилоартрит, спондилит, остеомиелит, туберкулез кости, рассеянный склероз сосудов спинного мозга);

- Грыжи межпозвоночных дисков шейного отдела;

- Перелом позвоночника, другие травматические повреждения;

- Злокачественные опухоли и наличие метастазов;

- Защемление спинно-мозговых нервов;

- Тромбоз сосудов, проходящих в шейном отделе и идущих выше, к головному мозгу и другим органам головы;

- Аномалии строения позвоночника и близлежащих тканей (лишний позвонок, короткая шея, раздвоение отростков и т.п.).

В любом случае, каждое из этих заболеваний, ведет к возникновению двух основных нарушений – сдавливанию сосудов, питающих область шеи и головы, а также сдавливание нервных корешков.

Первое вызывает недостаточность питания, в том числе может провоцировать и гипоксию мозга, что чревато многими серьезными проблемами.

Второе приводит к появлению стойкого болевого синдрома, который буквально отравляет человеку жизнь, вызывает ограничение подвижности, нарушения сна, усталость, потерю трудоспособности, депрессию.

Магнитно-резонансное сканирование – один из лучших методов диагностики заболеваний позвоночника.

Этот метод хорош прежде всего тем, что позволяет увидеть не только изменения в костной ткани (протрузии, остеохондроз, перелом), но и позволяет оценить состояние связанных с проблемной областью сосудов, нервных корешков, а также мягких тканей.

Видя, где и по какой причине произошло нарушение функций, врач сможет принять правильное, логичное решение, как устранить проблему. Очень часто лечение у нас назначается по принципу «попробуем так, надеемся поможет». МРТ-диагностика позволяет заменить этот принцип на «сделаем вот так, потому что это устранит причину».

Вторым огромным преимуществом метода является возможность диагностики (в том числе ранней) наличия злокачественных и доброкачественных новообразований.

Таким образом, томография на современном аппарате позволит не только найти и вылечить текущее заболевание, но и увидеть те патологические процессы, которые еще находятся на начальной стадии, чтобы вовремя принять меры.

В истории магнитно-резонансной томографии известно очень много случаев, когда в ходе обследования обнаруживались серьезные заболевания на ранних стадиях (очаги демиелинизации, злокачественные опухоли и метастазы и т.п.). Все это может помочь спасти не только здоровье, но и жизнь.

источник

Защемление нерва в шейном отделе позвоночника

Шейный отдел позвоночника очень сложно устроен. Через позвонки проходит большое количество нервов и сосудов. Они надежно защищают их от повреждений.

Но при разрушении костной ткани или при нарушении амортизационных свойств дисков может быть защемление нерва. Это состояние называется шейной радикулопатией.

А из-за высокой подвижности этой части позвоночника и особенностей анатомического строения оно довольно распространено.

Нервные корешки могут пережиматься самим позвонком, спазмированными мышцами или диском. Возникновение опухолей, отеков и костных разрастаний тоже может вызвать такое состояние.

Защемление нерва в шейном отделе вызывает более серьезные последствия и сильные боли, чем такое же состояние в других частях позвоночного столба.

Поэтому при появлении первых же симптомов иннервации необходимо начинать лечение.

Последствия защемления шейного нерва

Патологию необходимо начинать лечить при появлении первых симптомов. Иначе нарушение иннервации приведет к изменениям в работе головного мозга.

Серьезные последствия такого состояния могут быть, если одновременно произошло ущемление позвоночной артерии. В этом случае возможно развитие ишемического инсульта.

Но даже обычное нарушение иннервации вызывает спазм позвоночной артерии. Это приводит к ухудшению кровоснабжения головного мозга.

Народные методы лечения

цель терапии при защемлении нерва – снять воспаление, отек и уменьшить болевые ощущения. Часто лечение проводится в домашних условиях. В дополнение к методам, назначенным врачом, можно использовать народные средства.

Они помогут ускорить выздоровление. Применять их лучше всего в то время, когда острый период заболевания миновал.

Самыми эффективными средствами являются согревающие компрессы, мази, прием внутрь общеукрепляющих отваров трав:

- компресс из смеси тертого хрена и картофеля, смешанного с медом накладывают на шею на 1,5-2 часа;

- компрессы из настойки перца и тертого чеснока нужно держать 15-20 минут, но делать их можно 3 раза в день;

- несколько раз в сутки втирать в шею настой из лаврового листа;

- пить сок сельдерея, настои барбариса, листьев земляники или полевого хвоща.

Выпирает позвонок на шее: 7 шейный позвонок, причины и лечение, почему выпирает позвонок у основания шеи у подростка

Выпирающий на шее позвонок чаще всего встречается у людей после сорока лет и, по большей части, у склонных к излишней полноте женщин. Как правило, выпирает он в районе 7 шейного позвонка, на который приходится самая большая нагрузка.

Беспокоит людей выпирающий позвонок даже в тех случаях, когда не болит, ведь это достаточно неприятный косметический дефект. Помимо этого он может быть симптомом некоторых проблем с позвоночником. В этой статье мы расскажем о причинах выпирания позвонка, и о том, что с этим делать.

Contents

- 1 Причины

- 2 Симптомы

- 3 Диагностика

- 4 Лечение

- 5 Заключение

Причины

Разберемся, почему выпирает позвонок на шее. В большинстве случаев это связано с такими проблемами в позвоночном столбе, как:

- Нестабильность позвоночного столба, вызванная травмой или заболеванием.

- Остеохондроз.

- Инфекционные заболевания, которые повреждают позвонковый столб и спинной мозг (туберкулез, сифилис).

- Перелом позвонка или же его повреждение в результате аварии, падения или удара.

- Кифоз.

- Образование типичной жировой выпуклости может свидетельствовать о проблемах с надпочечниками.

- Болезнь Бехтерева.

Когда выпирание позвонка обусловлено жировыми отложениями, это может быть признаком гормональных нарушений. Также локальное скопление жира в области седьмого шейного позвонка может произойти из-за ожирения различной степени.

Причины, по которым выпирает позвонок у основания шеи у ребёнка или подростка, могут быть врождёнными и приобретенными:

- Малоподвижный, сидячий образ жизни.

- Перенесённые травмы.

- Нарушение осанки (опущенные плечи, выдвинутые вперёд).

- Нарушения минерального обмена.

- Компрессионные переломы позвонков поясничного и грудного отделов позвоночного столба.

- Ухудшение кровоснабжения межпозвонковых дисков и самих позвонков.

Симптомы

Сама симптоматика недуга определяется уровнем, на котором расположен повреждённый позвоночный столб. Есть целый комплекс симптомов, называемый «вертебро-радикулярный конфликт», возникающий при сдавлении спинномозговых корешков.

Первый симптом, встречающийся чаще всего, – это болевой синдром. Его выраженность и характер также зависят от места расположения самого патологического очага. Когда он локализован в грудном отделе позвоночного столба, боль может иметь опоясывающий характер.

А когда поражён шейный отдел позвоночника, боль может отдавать в верхние конечности. Если же выпирающий позвонок находится в области поясницы, боль может иррадиировать в нижние конечности, в область промежности или носить опоясывающий характер.

Стоит отметить, что в каждом из перечисленных случаев болезненность будет достаточно сильной из-за сдавливания спинномозговых корешков. Она будет режущего или колющего характера («стреляющей»), возникающей во время движения в пораженном отделе позвонкового столба.

Вертебро-радикулярный конфликт включает в себя нарушение чувствительности, а также парезы/параличи мышц в зоне поражённого корешка.

Когда выпирающий позвонок находится на уровне поясницы, симптомов будет больше, они будут более обширными, поскольку происходит поражение «конского хвоста» – группы корешков, которые расположены в спинномозговом канале чуть ниже уровня второго позвонка поясничного отдела.

Симптомами поражения «конского хвоста» будут:

- снижение или полная утрата всех типов чувствительности (глубокомышечной и поверхностной) на поверхности стоп, внутри голеней, бёдер, а также в области промежности,

- параличи нижних конечностей несимметричного вида (идёт поражение различных групп мышц на ногах),

- при сильном сдавливании может произойти нарушение функций органов таза (недержание кала, мочи).

В качестве дополнительного симптома, позволяющего сделать вывод о том, что поражены корешки, рассматривают возникновение парестезии – ощущений без наличия любого раздражителя. Чаще всего это появление «мурашек», чувства покалывания или жжения.

Диагностика

Диагностику должен проводить специалист. На третьей степени смещения позвоночного столба асимметрия заметна уже в ходе визуального осмотра.

Определить смещение позвонка можно и при помощи пальпации остистых отростков паравертебральных точек и всех позвонков. При нажатии на патологический очаг также можно обнаружить болезненность или повышенное непроходящее мышечное напряжение спины.

Существует целая группа функциональных признаков, косвенно подтверждающих наличие смещения позвонка, так называемые «симптомы натяжения». Из них самыми простыми для проверки можно назвать:

- Симптом Ласега. Из положения лёжа на спине пациент поднимает ногу в выпрямленном состоянии и при этом ощущает боль в области бедра, которая может отдавать в поясницу. Этот симптом имеет место лишь при наличии спондилолистеза в области поясницы.

- Симптом Бехтерева. Пациент при смене положения тела (из лежачего в сидячее) должен занять следующую позу: согнуть ноги в коленях и выпрямить руки, чтобы на них опереться. В таком случае он может ощущать небольшую болезненность.

- Симптом Дежерина. Пациент может ощущать боль в районе смещённого позвонка при чихании или покашливании.

Дополнительные методы диагностики, которые используют специалисты: МРТ, КТ и рентгенография. Они достоверно определяют и степень самого смещения позвонка, и наличие вертебро-медуллярного и вертебро-радикулярного конфликтов, а также выраженность сужения канала позвоночного столба и состояние позвонка.

Заключение

Смещение позвонка является достаточно серьёзной патологией, которая может быть результатом развития недуга позвонкового столба. Очень важно диагностировать начало этого процесса своевременно и выбрать подходящую терапию. А поможет вам в этом травматолог или хирург. Не запускайте свой позвоночник и будьте здоровы!

Источник: https://zaslonovgrad.ru/zabolevaniya/spina/chto-delat-kogda-vypiraet-pozvonok-na-shee